Röhrenaufbau 1. Stock, Foto, 1949

Blick in einen Montageraum beim Röhrenaufbau in der 1. Etage des ehem. RFO mit 18 Frauen in Alltagskleidung, die teilweise an unterschiedlich ausgerüsteten Arbeitsplätzen sitzen und verschiedenen Tätigkeiten nachgehen.

Röhrenaufbau Erster Stock, Foto,1949.

Blick in einen Montageraum beim Röhrenaufbau in der 1. Etage des ehem. RFO, in dem bis auf 3 Männer nur Frauen an den Arbeitsplätzen sitzen. Ein Mann im weißen Arbeitskittel, offensichtlich der Meister, unterhält sich gerade mit einer Arbeiterin. Zwei weitere Männer in grauem Arbeitskittel scheinen sich um Geräte zu kümmern.

Röhrenaufbau 1. Stock, Foto, 1949

Elf Frauen in Alltagskleidung bei der Montage an ihren Arbeitsplätzen beim Röhrenaufbau in der 1. Etage des ehem. RFO. Zwei ältere Männer in weißen Kitteln kontrollieren die Arbeit, während zwei weitere Männer im Hintergrund in grauen Arbeitskitteln etwas reparieren.

Arbeiterin in Alltagskleidung mit weißer Schürze, eine Pinzette in der Hand, bei der Montage an ihrem Arbeitsplatz im Röhrenaufbau in der 1. Etage des ehem. RFO. Bild 1. Foto, April 1949.

Zwei Frauen beim Verpacken von Röhren, die eine wickelt sie in Papier ein und die andere steckt sie dann in die Verpackung. Foto, um 1953/54.

Röhrenaufbau 1. Stock, Foto, 1949

Drei junge Frauen in Alltagskleidung, dem Fotografen den Rücken zugewandt, an ihren Arbeitsplätzen im Röhrenaufbau in der 1. Etage des ehem. RFO.

Martha Meya mit 2 Kolleginnen; Foto, 1953

Das Foto wurde veröffentlicht in der Betriebszeitung HF-Sender Nr.2 vom 21. Januar 1954 auf S.2 und diente als Illustration eines von Martha Meya unterzeichneten Artikels „ Wie ich die Hockauf-Bewegung in unserem Werk anwandte.“ Martha Meya arbeitete in der Kostenstelle 435, dem Rundfunkröhrenaufbau in der Produktion. Die Bildunterschrift lautet: „Genossin Martha Meya, die Initiatorin der Frida-Hockauf-Bewegung in unserem Werk, im Gespräch mit den Kolleginnen Kleinetzki und Neubauer.“ Meya wurde 1955 in die zentrale Parteileitung der BPO gewählt und im gleichen Jahr als Aktivistin ausgezeichnet. Spätestens in diesem Jahr wurde sie auch Meisterin in der Abt. Rundfunkröhrenaufbau. Anfang 1956 war sie Mitglied der Wettbewerbskommission und Gruppenorganisatorin des FDGB in ihrer Abteilung, aber dann sank ihr Stern schnell und sie wurde bereits im März 1956, als in der BPO über die Prämienverteilung zum Frauentag diskutiert wurde, von der Liste gestrichen und durch jemand anderes ersetzt. Danach taucht ihr Name im HF-Sender nicht mehr auf.

Montiererin am Arbeitsplatz, von hinten gesehen, vor sich jede Menge Kleinteile, in einer Kiste liegt eine Drahtrolle. Foto, um 1953.

Das Foto entstand vermutlich im Kontext einer Kampagne für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz, um den Ausschuss bei der Produktion zu verringern.

Clubhaus Friedrichshagen von der Müggelspree aus, Bild 1; Foto, 1949

Das Gelände war 1892 von Friedrichshagener Ruderverein erworben worden, der auch 1912 das Vereinsgebäude errichten ließ. Nach dem Krieg wurde das Haus dem TBN für den Betriebssport übergeben und wurde dann ab Mitte 1949 durch die Vereinigung des TBN mit dem HF zum Sportvereinshaus des HFs.

Clubhaus Friedrichshagen, Eingang von der Straßenseite aus; Foto, 1949

Das Gelände war 1892 von Friedrichshagener Ruderverein erworben worden, der auch 1912 das Vereinsgebäude errichten ließ. Nach dem Krieg wurde das Haus dem TBN für den Betriebssport übergeben und wurde dann ab Mitte 1949 durch die Vereinigung des TBN mit dem HF zum Sportvereinshaus des HFs.

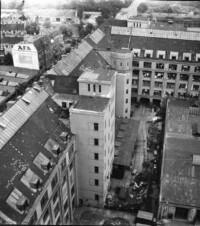

Blick vom Turm auf den Innenhof des Behrensbaus und weiter NAG-Büssing-Gebäude in Richtung Spree. Foto, um 1952.

Blick vom Turm des Behrensbaus, Foto, 1952.

Bis 1934 wurde im Peter-Behrens-Bau und diversen Nebengebäuden Automobile, LKWs und Busse produziert, dann wurde die gesamte Produktion nach Braunschweig verlagert. Im II. Weltkrieg wurden jedoch auch wieder Teile des Geländes in Oberschöneweide von NAG-Büssing genutzt. Nach dem Krieg nutzen die Sowjets die Gebäude weiter für Produktion und Reparatur von LKWs und Bussen für die sowj. Armee. Erst Ende 1962/63 gab Progress, wie dieses Unternehmen hieß, diesen Standort auf. Die Gebäude an der Spree wurden in der 2. Hälfte der 1960er Jahre abgerissen und neue Gebäude für das WF errichtet.

Rohbau des Neubaus der Kinderkrippe des HFs., Foto, Dezember 1952.

Das Foto wurde veröffentlich in der Betriebszeitung HF-Sender Nr. 36 vom 23. Dezember 1952, S.6, mit folgender Bildunterschrift: "Hier baut das Werk für Fernmeldewesen eine Kinderkrippe. Hoffen wir, dass im kommenden Jahr dieser Bau in etwas schnellerem Tempo als bisher fertiggestellt wird."

4 Personen vor einem HF-Fernseher; Foto, 1954.

1951 zeigte das HF auf der Leipziger Frühjahrsmesse stolz einen im Werk gebauten Fernseher, der sehr dem 1939 auf der Funkaustellung präsentierten Volksfernseher E1 von Telefunken ähnelte. Das Modell auf dem Foto ist optisch eine leichte Modifikation des in Leipzig gezeigten Geräts.

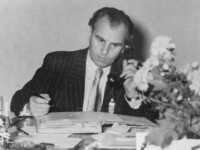

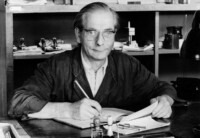

Günther Jacobsohn am Schreibtisch, Foto, März 1954.

Jacobsohn ist seit 1952 als Leiter des Parteisekretariats im WF nachweisbar, war 1954 auch für die Betriebszeitschrift und den Betriebsfunk zuständig und spätestens seit 1967 bis zu seiner Pensionierung Direktor für Kader und Bildung im WF.

Portrait Georg Biniek; Foto, 1951

Ingenieur Georg Biniek, leitender Konstrukteur im Bereich Entwicklung, war seit 1945 beim Werk, zunächst als Konstrukteur im NEF, und ab 1950 dann im HF, weiterhin zuständig für den Bereich Entwicklungskonstruktion. 1952 leitete er in der Betriebssektion der KdT den Bereich Konstruktion. 1957 war er Mitglied der SED-Abteilungsparteiorganisation der Abt. 4, die den gesamten Bereich Forschung und Entwicklung umfasste. Das Telefonverzeichnis von 1958 nennt ihn noch zusammen mit 3 anderen als Leiter der Entwicklung, danach wird er nirgendwo noch erwähnt, vermutlich ist er 1960 einfach in den Ruhestand gegangen. Foto, um 1952. Das Digitalisat wurde von einem Fotoabzug angefertigt.

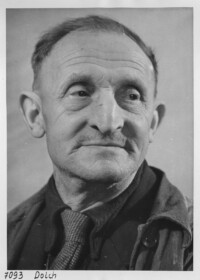

Portrait Paul Dolch; Foto, 1952

Paul Dolch, Werktätiger im WF, der bis Mai 1952 beim Nationalen Aufbau in der Stalinallee 50 Halbschichten leistete.

Portrait Herbert Schaurat; Foto, 1952.

Herbert Schaurat, 1950 Leiter der Röntgenabteilung, mit einer Röntgenröhre vor sich am Schreibtisch. Ab Ende 1952 gab es die Abt. Röntgenröhren nicht mehr, sondern nur Spezialröhren im Allgemeinen

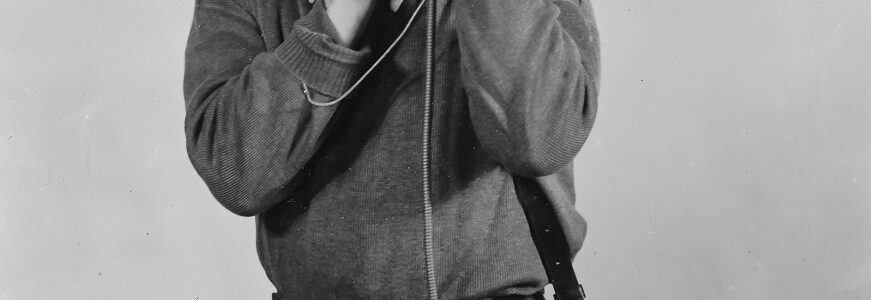

Fotograf mit Blitzgerät, vermutlich handelt es sich um Hans-Joachim Köhler, der seit 1945 in der Fotostelle des Werks arbeitete. Foto, um 1948/50.

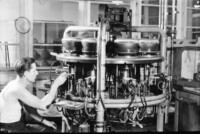

Arbeiter in weißem Arbeitskittel am Arbeitsplatz sitzend hält prüfend eine Röhre in der Hand. Foto, April 1949.

Sechs Mitglieder der Brigade Westphal; Foto, 1954

Das Foto wurde in der Betriebszeitung HF-Sender Nr. 8 vom 25. März 1954 veröffenticht. Die Bildunterschrift lautet: „Immer mehr Kollegen beteiligen sich an unserem Wettbewerb zu Ehren des IV. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die Mitglieder der Brigade Westphal aus dem Werkzeugbau verpflichteten sich, zu sätzlich zur bisherigen Monatsleistung zwei Kerbdorne, einen Reck- und einen Wickeldorn herzustellen. Damit folgen sie dem Beispiel Frida Hockaufs und zeigen allen Kollegen des Werkzeugbaus den Weg.“ Besteller: Krauße. Joachim Kause war von Dezember 1949 bis Mitte März 1954 verantwortlicher Redakteur der Betriebszeitung HF-Sender.

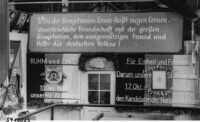

Besuch Ulbrichts im Januar 1954.

Walter Ulbricht, 1954 noch stellvertretender Ministerpräsident der DDR, am Rednerpult von vorn während seines Besuchs des HFs im Januar 1954. Links hinter ihm Werkleiter Rudi Müller, recht der Parteisekretär der BPO, Günter Jacobsohn.

Publikum bei der Rede Walter Ulbrichts bei seinem Besuch im HF im Januar 1954.

Die Rede wurde in einem Werksaal gehalten, in dem viele Frauen an ihen Arbeitsplätzen sitzen und hinter ihnen weitere Zuhörer stehen. Das Foto wurde in der Betriebszeitung Nr.4 vom 11. Februar 1954 auf der Titelseite veröffentlicht.

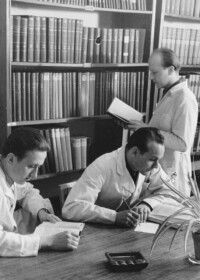

Sieben Frauen in weißen Arbeitskitteln, von denen eine den anderen eine Apparatur erklärt, Foto 1953.

Frauenkonferenz, Foto, 1954

Frauen auf der Frauenkonferenz des HF am 21. Januar 1954 im Kulturhaus Wilhelminenhofstraße, an der über 200 Delegierte aus den verschiedenen Abteilungen des Werks teilnahmen.

Foto eines Mittagessens in der WF-Kantine 1950 zum Preis von 1,20 Mark. Das Foto wurde 1954 in einer Ausstellung zur Fünf-Jahres-Feier der DDR genutzt.

Foto eines Mittagessens in der WF-Kantine 1950 zum Preis von 1,20 Mark. Das Foto wurde 1954 in einer Ausstellung zur Fünf-Jahres-Feier der DDR genutzt.

Sichergestelltes Geschirr, das von Mitarbeitern verbotenerweise in die Abteilungen mitgenommen worden war, August 1954.

Schmutzige Flaschen und Eimer auf dem Boden neben einem unordentlich gefüllten Regal, in dem Pappkartons herumliegen, Foto 1953.

Das Foto entstand vermutlich im Kontext einer Kampagne für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz, um den Ausschuss bei der Produktion zu verringern.

Frauen in der Lehrwerkstatt, an der Tafel das Goethezitat: 'Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht eins werde', Foto für eine Ausstellung aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der DDR, September 1954.

Jugendliche in der Lehrwerkstatt, Foto für eine Ausstellung aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der DDR, September 1954.

Schlange stehende Frauen auf dem Bauernmarkt, der sich auf dem Gelände der "Akkumulatorenfabrik Oberschöneweide" (AFO) nicht weit vom Werk befand, Juli 1954.

Eröffnung des Werk-Konsums, der sich schräg gegenüber des HF Haupteinganges (das später WF hieß) in der Ostendstraße befand. "Jetzt kann jeder leichter einkaufen. Am 5. März wurde gegenüber unserem Werk eine Betriebsverkaufsstelle des Konsums eröffnet" (Bildunterschrift zu diesem Foto in der Betriebszeitung "HF-Sender" Nr.7 vom 19.3.1954).

Ein Mann vor dem "Konsum-Industrie" betrachtet die Auslagen, Foto für eine Ausstellung aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der DDR, September 1954.

Eine Verkäuferin des neueröffneten HF Konsum-Ladens präsentiert Stoffmuster. Der Konsum befand sich gegenüber dem Haupteingang des HF (das später WF hieß) in der Ostendstraße, März 1954.

Frauen beim Lebensmitteleinkauf im HO-Laden, 1954. Dieses Foto gehörte zu der Fotoserie "Frauenförderungsplan", denn 1954 war im Betriebskollektivvertrag ein Frauenförderungsplan vereinbart worden.

Blick in den Hygieneraum für Frauen. Das Verbotsschild wendet sich gegen Zweckentfremdung. November 1956.

Arbeiterin auf einer Treppe an dem Settelband im neuen Bildröhrenwerk beim Einsetzen eines Trichters, Dezember 1959.

Der Kollege Lenz beim Lesen, Foto für eine Ausstellung aus Anlass des fünfjährigen Bestehens der DDR, September 1954.

Portraitfoto einer Mitarbeiterin, wahrscheinlich für private Zwecke vom Betriebsfotografen aufgenommen, 1958.

Frau mit Schutzmaske bei der Arbeit im Bildröhrenprüffeld, die Maske diente zum Schutz vor Glassplittern durch Implosionen, August 1955.

Als „Frau der Woche“ ausgezeichnete Arbeiterin beim Wickeln von Gittern für Elektronenröhren, November 1953.

Szene in der Telefonzentrale des Betriebsschutzes, Foto für eine Arbeitsschutzausstellung, November 1954.

Ausstellung zur Unfallverhütung im Betrieb mit verschiedenen Modellen von Feuerlöschern, dahinter der Schriftzug: 'Soll der 5Jahrplan gelingen müssen wir den Brand und Unfallteufel bezwingen', Dezember 1953.

Kinderweihnachtsfeier des Werks für Fernmeldewesen 1954 im Kulturhaus des Werkes: Kinder, teilweise kostümiert, stehen im Raum und trinken mit Strohhalmen aus Glasflaschen. Foto, Dezember 1954.

Kinderweihnachtsfeier des Werks für Fernmeldewesen 1954: Eine Gruppe von 4 Jungen steht vor einem Tisch, auf dem sich diverse Spielsachen befinden. Ihnen schaut ein etwas älteres Mädchen über die Schulter. Foto, Dezember 1954

Kinderweihnachtsfeier des Werkes für Fernmeldewesen im Dezember 1954 im Kulturhaus des Werkes. Weihnachtsmann und kostümierte Kinder tanzen eine Polonaise.

Aufgebaute Anlage eines Feldstärkenmessers FSM 1 + 2 auf freiem Feld mit einer Frau am Messgerät sitzend, Oktober 1959.

Fotomontage mit verschiedenen Aufnahmen aus dem Kulturhaus des Werkes, das sich in der Wilhelminenhofstraße gegenüber dem Werk befand, Februar 1957.

Frau beim Schwärzen eines Bildröhrenkolbens. Der Kolben steht dabei auf einem Arbeitstisch, Oktober 1955.

Zwei Frauen beim "Setteln" der Bildröhren (beim sogenannten Setteln wird der Leuchtstoff vermischt mit einer chemisch neutralen Flüssigkeit möglichst gleichmäßig auf die Innenseite des Bildschirms aufgetragen, ein Vorgang der schon ein paar Jahre später automatisiert wurde), November 1953.

Mitarbeiterin einer FDJ-Grundeinheit mit Gummi-Nase und falschem Schnauzer, Juli 1955. Offensichtlich wurden von allen Leitern der teilnehmenden Grundeinheiten im Voraus Fotos mit der Nase gemacht, um sie dann, falls ihre Grundeinheit im Wettbewerb nachließ, im „WF-Sender“ zu veröffentlichen. Die abgebildete Frau hat noch einmal Glück gehabt, denn das Foto wurde nicht veröffentlicht, Juli 1955.

Mitarbeiter der FDJ-Grundeinheit „Entwicklung“ mit Gummi-Nase und falschem Schnauzer. Die „Rote Nase“ war als Strafe gedacht für Mitarbeiter der Grundeinheiten der FDJ, die im Wettbewerb zu den V. Weltfestspielen in Warschau im August 1955 nicht aktiv genug Spenden und Mitglieder eingeworben hatten. Das Foto wurde in der Betriebszeitschrift „WF-Sender“ Nr. 28, 27. Juli 1955, Seite 4, veröffentlicht.

Die vom Werk 1954 entwickelte und gebaute Elektronische Orgel EK 1, die mit 250 Elektronenröhren den Klang produzierte und als ein Meilenstein in der Entwicklung elektronischer Instrumente gilt. Von den insgesamt vier Exemplaren, die das HF hergestellt hat, existiert heute nur noch eines, das im Industriesalon Schöneweide zu sehen ist und zuvor von 1961 bis 1989 in der Komischen Oper Berlin im Einsatz gewesen war, April 1957.